「多様性の大切さ」について考える③

前回のコラムでは、多様性を確保するために、採用面で気をつけるべきポイントについて考えました。しかし残念ながら、多様な人材を集めたからといって、必ずしもメリットが得られるとは限りません。今回は、多様性のメリットを得るために必要なポイントについて考えてみたいと思います。

使命感・まとまり・重なり合わない

過去2回にわたって、「多様性の確保はメリットが得られる」とお話ししました。多様な視点で物事を見ることで、視点の偏りや盲点を埋め合わせて、組織の問題解決力を高めることができます。

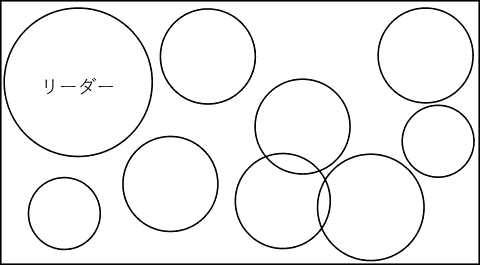

そのためには、①各人が使命感を持ち、それによる「まとまり」があること ②各人の知見が、ある一定の範囲に集まりつつ 重なり合っていない状態であること が必要です。これを図にすると、以下のようになります。

これについて、また事例を挙げながら説明しましょう。舞台は、第二次世界大戦中のイギリスです。当時、イギリスはナチスドイツとの戦いで厳しい状況におかれていました。戦況を打開するために、イギリス政府は暗号解読に力を入れます。

ナチスドイツは、通信に「エニグマ」と呼ばれる暗号機を利用していました。タイプライターのような形をしていて、電気信号で複数のローターを回し、アルファベット26文字をそれぞれ別の文字に変換する仕組みです。担当のオペレーターがエニグマに文字列を打ち込むと、暗号化された文字が点灯する。それを別のオペレーターが書き写して送信する。エニグマのセキュリティは強化されたばかりで、ドイツ軍の最高司令部は、エニグマが解読されることは当面ないだろうと考えていました。

このエニグマの解読を任されたのは、政府暗号学校の校長を務めていたデニストン海軍中佐率いるチームでした。デニストン中佐は、まず高名な数学者で暗号・計算機研究者のアラン・チューリングを招聘。さらに、やはり数学者のピーター・トゥインの他、数学者や論理学者などの専門家を続けて採用していきました。

しかし、強烈なプレッシャーの中で、デニストン中佐は不安を覚えます。「同じような人たちばかりを集めていて、大丈夫なのだろうか? アラン・チューリングを中心とした数学者ばかりのチームでは、視点の偏りや盲点が生まれるかもしれない…」。そこで、デニストン中佐は、想像力を働かせて、暗号解読に役立ちそうな知見を持つ人材を幅広く集めていくことにしました。ドイツ語学者、比較言語学者、歴史学者、法哲学者、さらにオクスフォード大学のアングロサクソン語学教授だったJ・R・R・トールキン(「指輪物語」の作者)にも声をかけています。

学者以外にも、クロスワード・パズルのコンテストで表彰されたパズル愛好家や、イギリス軍で暗号入力を行っていたオペレーターの女性なども招かれました。その多くが、戦争前は平凡な仕事に就いていた人たちです。このチームに参加することは、とても刺激的で大きな挑戦でした。これ以上ないほど重要な使命を受けて、卓越した人々と共に仕事をするのですから。こうした使命感に燃える人材を、人種、信仰などに捉われることなく、幅広く集めていきました。

結果的に、これが功を奏しました。

暗号解読作業は、意外なところで行き詰ります。通信文にあるヘッダーの文字列が解読できないのです。実は、ヘッダーはエニグマで暗号化されたのではなく、オペレーターたちが勝手に文字列を作っていました。

このような場合、オペレーターの心を読み解くことが必要です。数学者たちは、これにはまったく非力でした。そこに、暗号解読に招かれた若いオペレーターが、「戦争で不安な中、部屋にこもって作業をしなければならないとしたら、恋人の名前や罵り言葉でも使いたくなるのでは?」と発言します。彼女の発言を受けて、ドイツ語学者、比較言語学者らが協力し、暗号入力オペレーターの恋人の名は「ローザ」であることが突き止められました。

こうした努力の結果、ついに暗号の解読は成功。おかげでイギリス軍は、厄介だったドイツ軍のUボートを駆逐するに至ります。その結果、アメリカから豊富な物資の供給を受けることが可能になり、「第二次世界大戦の終了が3年早まった」と言われています。もし、デニストン中佐が、「暗号を解析するなら、数学者や論理学者などの専門家を集めればいい」としか考えない人だったら、このような成果は得られなかったでしょう。

私たちは、「感染症の対策をするなら、医師を集めて任せればいい」「原発の問題を考えるなら、原子力の専門家を集めて任せればいい」などと考えがちです。そうではなく、「使命感と知見を併せ持つ、幅広い人材」を集める必要があるわけです。

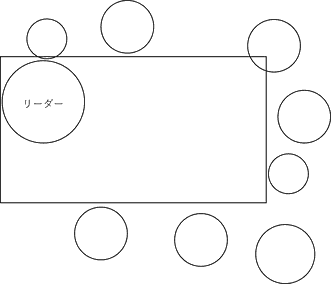

もちろん、まったく関係のない一般の人々をかき集めたからといって、戦力にはなりません。以下のような集まりでは、いわゆる「烏合の衆」になってしまい、力が発揮できないのは当然です。

「支配型のリーダー」に任せてはならない

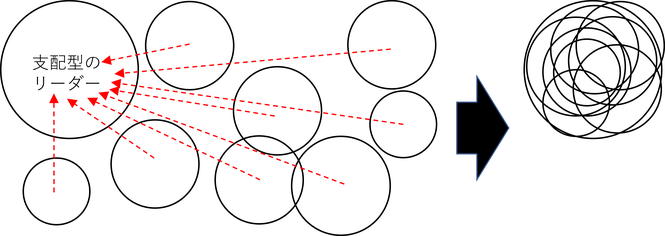

では、「使命感と知見を併せ持つ、幅広い人材」を集めたとしましょう。ここで必要とされるのが、「対話型のリーダー」です。こうした組織を「支配型のリーダー」が率いてしまうと、せっかくの多様性を押し殺すことになってしまいます。

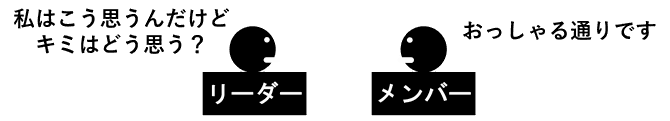

支配型のリーダーの下では、メンバーは自由に意見が言えず、「リーダーが聞きたがっているであろうこと」を言うようになる

組織の多様性を活かすコツは、リーダーから「自分には至らぬ点があるので、何かあれば助けてくれないか?」と謙虚に問いかけることです。リーダーが謙虚さを持ち、指示・命令ではなく、積極的に「声かけ」「問いかけ」を行う。これは、実はとても大事なことなのです。そうハッキリと言葉にすることで、メンバーに心理的安全性が生まれ、ようやく意見が出始めます。そうしたら、その発言に対して、キチンと反応を示す。対話力強化講座でいう「やり取りを回す」わけですね。こうした地道なやり取りを繰り返すことで、多様性のある組織は、ようやくその本来の力を発揮していけるようになります。

紛争解決と組織学を研究する米ケロッグ経営大学院のリー・トンプソン教授は、「ほとんどの会議は、壊滅的に非効率的で、惨憺たる結果を招いている。『開かないほうがいい』とさえ言えるほどの、マイナスの効果を生み出している」と指摘しています。

トンプソン教授によれば、「4人のグループで話し合うと、そのうちの2人が発話の62%を担う傾向があり、6人グループなら3人で70%になる」とのこと。この支配傾向は、集団が大きくなればなるほど強くなっていくそうです。

問題として根が深いのは、自分ばかり話している人が、その傾向にまったく気づいていないことです。「彼らは『全員が平等に話している』と言って譲りません。自己認識が間違っているのに、それを他の人から言われると腹を立ててしまいます」とトンプソン教授は指摘します。

これで「私はメンバーの意見を聞いている」と考えるリーダーが あまりにも多い

実は、ほとんどの会議は「(上の立場の者からの)情報を伝達する場」になっており、会議としての機能は為していないのです。さらに悪いことに、会議を経ると「みんなで話し合った結果」になってしまいます。実際には、上の立場の者の意向で方向性が決まっているのに。こうして会議は、「話し合いの場」ではなく、「上の立場の者が考えていたこと」を「皆で考えたこと」にすり替える場となります。そうして、責任が分散されます。これが、トンプソン教授が指摘する「マイナスの効果」です。

対話力強化講座を学んだ人の多くが、「これをぜひ上司に学んでほしい…」と口にします。それほど、現実の組織において、きちんとした対話が行われていないのです。ある受講者の方は、「『対話型のリーダーを育成し、メンバーの多様性を活かす』ここに、現在の日本に漂う閉塞感を打破するヒントがあるように思う」とおっしゃっていました。ぜひ、皆さんの組織でも、「多様性を活かす」ことを課題に取り上げてみてください。

なお、「支配型のリーダー」が決してダメだというわけではありません。目標が明確で、効率的にそこに到達したい場合には、「支配型のリーダー」が力を発揮します。状況に応じて、「対話型」「支配型」を使い分けることができる。こうした人こそ、本当に「力のあるリーダー」だと言えるでしょう。

参考文献

「多様性の科学~画一的で凋落する組織、複数の視点で問題を解決する組織」マシュー・サイド

「問いかける技術~確かな人間関係と優れた組織をつくる」エドガー・H・シャイン

「謙虚なリーダーシップ~1人のリーダーに依存しない組織をつくる」エドガー・H・シャイン ピーター・A・シャイン